Séquence 1 : l’art de la parole.

Séance 1 d’introduction générale : Qu’est-ce que la parole ? que fait-on quand on parle ? Pourquoi parlons-nous ? (trois temps)

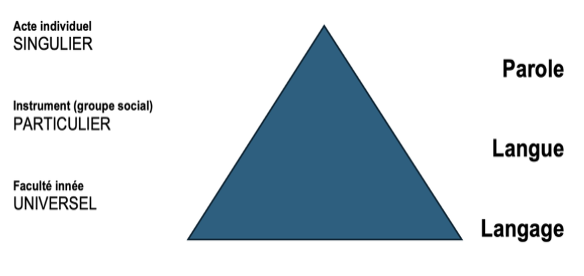

- Distinction langage / langue / parole.

Traditionnellement, on distingue en linguistique (avec Ferdinand de Saussure – 1857-1913):

⇒ Le langage est un système de signes qui vise la communication; faculté innée à communiquer, capacité à produire et à interpréter des messages linguistiques; UNIVERSEL

La langue est un instrument de communication propre à une communauté humaine; elle s’acquiert par la transmission de conventions propres à un groupe social; PARTICULIER

La parole est l’acte individuel par lequel l’homme communique. SINGULIER

Ferdinand de SAUSSURE, père de la linguistique, précise: la parole est « l’acte individuel de volonté et d’intelligence » de la langue qui est « l’ensemble des habitudes linguistiques transmises par la société », qui permettent à un sujet de comprendre et de se faire comprendre; la parole est la mise en scène du langage.

La parole contient ce paradoxe qu’elle est en acte ce que le langage est en puissance, et qu’elle incarne individuellement ce que la langue invite à pratiquer collectivement, au sein d’une communauté.

En outre, la parole suppose deux éléments fondamentaux: l’intention et l’expression. Il s’agit de distinguer les verbes exprimer et s’exprimer. Dans la parole, quelqu’un s’exprime grâce à des signes qui expriment quelque chose.

Tout objet, geste, comportement, mimique, ou même lapsus, etc. peut être un signe, dans la mesure où il exprime quelque chose. Il y a parole dès lors qu’on ajoute l’utilisation intentionnelle de ces signes, c’est-à-dire lorsqu’un être s’exprime. On voit alors la spécificité humaine de la parole.

- La parole est le propre de l’homme.

Texte 1 – Aristote, La Politique, I, 2, IVème siècle avt J.-C. (trad. Tricot)

La cité est au nombre des réalités qui existent naturellement, et (…) l’homme est par nature un animal politique. Et celui qui est sans cité, naturellement et non par suite des circonstances, est ou un être dégradé ou au-dessus de l’humanité. Il est comparable à l’homme traité ignominieusement par Homère de :

« sans famille, sans loi, sans foyer »

car, en même temps que naturellement apatride, il est aussi un brandon de discorde, et on peut le comparer à une pièce isolée au jeu de tric trac.

Mais que l’homme soit un animal politique à un plus haut degré qu’une abeille quelconque ou tout autre animal vivant à l’état grégaire, cela est évident. La nature, en effet, selon nous, ne fait rien en vain ; et l’homme seul de tous les animaux, possède la parole. Or, tandis que la voix ne sert qu’à indiquer la joie et la peine, et appartient aux animaux également (car leur nature va jusqu’à éprouver les sensations de plaisir et de douleur, et à se les signifier les uns aux autres), le discours sert à exprimer l’utile et le nuisible, et, par suite aussi, le juste et l’injuste ; car c’est le caractère propre à l’homme par rapport aux autres animaux, d’être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l’injuste, et des autres notions morales, et c’est la communauté de ces sentiments qui engendre famille et cité.

Texte 2 – Descartes, Lettre au marquis de Newcastle, 1646

Enfin, il n’y a aucune de nos actions extérieures, qui puissent assurer ceux qui les examinent, que notre corps n’est pas seulement une machine qui se remue de soi-même, mais qu’il y a aussi en lui une âme qui a des pensées, excepté les paroles, ou autres signes, faits à propos des sujets qui se présentent, sans se rapporter à aucune passion. Je dis les paroles ou autres signes, parce que les muets se servent de signes en même façon que nous de la voix ; et que ces signes soient à propos, pour exclure le parler des perroquets sans exclure celui des fous, qui ne laisse pas d’être à propos des sujets qui se présentent, bien qu’il ne suive pas la raison ; et j’ajoute que ces paroles ou signes ne se doivent rapporter à aucune passion, pour exclure non seulement les cris de joie ou de tristesse, et semblables, mais aussi tout ce qui peut être enseigné par artifice aux animaux ; car si on apprend à une pie à dire bonjour à sa maîtresse, lorsqu’elle la voit arriver, ce ne peut être qu’en faisant que la prolation* de cette parole devienne le mouvement de quelqu’une de ses passions ; à savoir, ce sera un mouvement de l’espérance qu’elle a de manger, si l’on a toujours accoutumé de lui donner quelque friandise, lorsqu’elle l’a dit ; et ainsi toutes les choses qu’on fait faire aux chiens, chevaux et aux singes ne sont que des mouvements de leur crainte, de leur espérance, ou de leur joie, en sorte qu’ils les peuvent faire sans pensée. Or, il est, ce me semble, fort remarquable que la parole étant ainsi définie, ne convient qu’à l’homme seul. Car bien que Montaigne et Charron aient dit qu’il y a plus de différence d’homme à homme, que d’homme à bête, il ne s’est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite qu’elle ait usé de quelque signe, pour faire entendre à d’autres animaux quelque chose qui n’eût point de rapport à ses passions, et il n’y a point d’homme si imparfait qu’il n’en use ; en sorte que ceux qui sont sourds et muets, inventent des signes particuliers, par lesquels ils expriment leurs pensées.

Ce qui me semble un très fort argument, pour prouver que ce qui fait que les bêtes ne parlent point comme nous, est qu’elles n’ont pas de pensées, et non point que les organes leur manquent. Et on ne peut pas dire qu’elles parlent entre elles, mais que nous ne les entendons pas ; car, comme les chiens et quelques autres animaux nous expriment leurs passions, ils nous exprimeraient aussi bien leurs pensées, s’ils en avaient.

*Articulation et manière d’exprimer les sons ou les paroles.

- La parole permet de nommer les choses… jusqu’à quel point ?

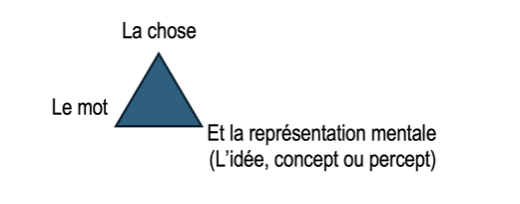

Pour commencer, dans l’acte de parole, l’être humain utilise les mots pour nommer les choses qui lui sont extérieures, qui appartiennent à la réalité sensible, au réel qui l’entoure. Pour satisfaire son besoin naturel de connaissance (sa curiosité, sa quête de vérité), il cherche à rendre adéquat le rapport entre le mot et la chose, il cherche « le mot juste ». Il n’y a qu’à observer un enfant qui, au cours de ses premières années, acquiert le langage : il demande sans cesse « c’est quoi, ça ? », et souvent, il suffit qu’on lui donne le nom, le mot qui désigne la chose, pour qu’il soit satisfait. Seulement voilà : les mots changent en fonction des langues ! Le mot est, en réalité, déjà une représentation imparfaite de la chose. Il dépend des conventions de la langue, à cause de ce que Saussure appelle l’« arbitraire du signe ». (+ Socrate vs Cratyle, chez Platon)

Allons plus loin. Les choses qui peuplent la réalité sensible, au moment où on en prend conscience, deviennent des perceptions, c’est-à-dire des représentations mentales, des images qui s’impriment dans notre esprit, qui sont censées correspondre aux objets du réel qu’on cherche à appréhender, dont on cherche à s’emparer, pour les connaître, puis, a fortiori, les reconnaître. Il y a donc une autre soif d’adéquation qui se révèle : celle qui concerne le rapport entre la chose appréhendée et la représentation mentale que j’en ai. Il semble donc que nous exigions, spontanément, une adéquation entre :

Cette quête semble vaine, tant les décalages entre ces trois termes semblent inévitables. Or, dans notre activité mentale, il n’y a pas que des représentations d’objets extérieurs, il y a aussi nos émotions, nos sentiments, et notre pensée rationnelle qui construit des raisonnements, des opinions, des idées, des connaissances, des jugements intellectuels, es jugements moraux, etc. Le langage et la langue, en tant que, respectivement, faculté et outil (instrument), doivent nous permettre de communiquer tout cela. Or, cette intention de s’exprimer, nous venons de le voir, se satisfait (plus ou moins) dans la parole. C’est dans la parole que je peux, individuellement, personnellement, rendre compte (plus ou moins fidèlement) de l’activité interne de mon être singulier.

Si cette satisfaction à rendre compte de l’activité interne de notre esprit n’est que « plus ou moins » atteinte, c’est parce qu’il y a une difficulté irréductible à laquelle nous sommes confrontés : c’est que, si le langage est une faculté universelle, et si notre langue maternelle appartient à une communauté, cela veut dire que les mots sont généraux. Le mot « arbre » renvoie à tous les arbres de tous temps et de tous espaces, dès lors que j’isole ce mot de tout contexte. Il renvoie à l’arbre en soi, à l’idée de l’arbre. Seulement voilà : si je veux saisir la singularité de cet arbre-là, en décrire les spécificités, dire ce qu’il a d’unique par rapport à tous les autres arbres, alors le mot « arbre », parce qu’il est général, semble d’une grande pauvreté ! Que dire alors des mots « je t’aime », quand je les dis à quelqu’un ? En disant « je t’aime », je n’ai encore rien dit de la singularité de mon sentiment amoureux pour la personne singulière à laquelle je m’adresse ! Les noms des choses, mais encore, les noms des émotions, des sentiments, de tout ce qui relève de l’affect, semblent particulièrement pauvres dès lors qu’on y réfléchit de ce point de vue. Pire encore : les mots, à partir du moment où nous les avons appris et nous nous sommes familiarisés avec eux, peuvent devenir des filtres plus ou moins opaques, qui nous empêchent un accès direct non seulement aux choses externes, mais aussi à notre conscience (Bergson – texte 3).

Pourtant, nous utilisons sans cesse notre parole pour exprimer notre représentation du monde, notre activité mentale, et nos passions. Nous sommes même extrêmement bavards, pour ainsi dire ! C’est que nous nous efforçons de nous rapprocher le plus possible de cette adéquation inespérée entre mot/ chose/ représentation mentale.

Il reste que la parole est un acte pratique que nous exerçons sans cesse (parfois jusque dans la pensée elle-même, lorsqu’elle se déploie verbalement, comme un dialogue intérieur), qui utilise des outils efficaces pour communiquer, pour connaître, pour comprendre, pour penser.

Texte 3 – Henri Bergson, Le rire, 1900

Nous ne voyons pas les choses mêmes ; nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s’est encore accentuée sous l’influence du langage. Car les mots (à l’exception des noms propres) désignent des genres.

Le mot, qui ne note de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal, s’insinue entre elle et nous, et en masquerait la forme à nos yeux si cette forme ne se dissimulait déjà derrière les besoins qui ont créé le mot lui-même.

Et ce ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d’âme qui se dérobent à nous dans ce qu’ils ont de personnel, d’originellement vécu. Quand nous éprouvons de l’amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec les mille nuances fugitives et les mille résonances profondes qui en font quelque chose d’absolument nôtre ? Nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. Mais le plus souvent, nous n’apercevons de notre état d’âme que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes parce qu’il est à peu près le même, dans les mêmes conditions, pour tous les hommes. Ainsi, jusque dans notre propre individu, l’individualité nous échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles […], nous vivons dans une zone mitoyenne entre les choses et nous, extérieurement aux choses, extérieurement aussi à nous-mêmes.

Séance 2 : pourquoi est-il avantageux de maîtriser la parole ?

Le pouvoir de la rhétorique (un savoir-faire qui permet de mieux penser ?)

La parole, après tout ce que nous avons pu en dire au cours de la première séance, apparaît donc maintenant clairement comme un acte, et donc comme une pratique. Comme toute pratique, elle se déploie d’autant mieux lorsqu’on en maîtrise les « recettes », les « tours », les « trucs ». Il y a là un savoir-faire à acquérir. Car, comme nous l’avons vu, la parole est un outil nécessaire et utile, mais qui présente des imperfections, voire des obstacles. Il s’agit donc de comprendre que, si elle découle d’une faculté naturelle et innée (le langage), elle reste de l’ordre de l’acquis. Une certaine disparité est à constater : nous ne maîtrisons pas tous le langage à égalité. Or, comme nous l’avons vu également, la parole sert à exprimer des pensées, des idées. Combien d’internautes se voient réduits au silence, sur les réseaux sociaux, au « motif » qu’ils ne maîtrisent pas l’orthographe ou la syntaxe, par exemple ? « Apprends à écrire, et reviens nous dire ce que tu as à dire sur le sujet » … Ce genre de réactions révèlent une exigence courante que la « forme » du discours soit particulièrement soignée, sans quoi le « fond » n’en sera tout simplement pas écouté.

On comprend alors l’avantage, pour tous, d’une parole acquise et maniée « dans les règles de l’art », et donc, d’une maîtrise de ce qu’on appelle la rhétorique ou éloquence.

L’étymologie grecque du mot « rhétorique » suggère que la rhétorique est l’art de répondre, de rétorquer, de maîtriser l’expression de l’argumentation, avant tout. La rhétorique s’est développée dans le contexte de la démocratie athénienne et les orateurs étaient non seulement admirés, mais aussi sollicités pour transmettre leur savoir-faire, utile à tous les citoyens. L’argumentation consiste à faire adhérer son destinataire ou interlocuteur à ses propres idées, à sa propre cause (qu’on défende une thèse dans un plaidoyer, ou qu’on attaque un adversaire dans un réquisitoire); et cela peut se faire par la conviction (en utilisant des arguments qui s’adressent à la raison) et/ou par la persuasion (en utilisant des arguments qui s’adressent à la sensibilité). L’orateur maîtrise tous les outils du discours avec aisance, nous le verrons, pour le meilleur et pour le pire.

- Le lien entre la parole et la pensée.

La parole exprime la pensée (PLATON, Théétète, – 368 avt J.-C., LOCKE, Essai sur l’entendement humain, 1689). Plus encore, elle nourrit et perfectionne la pensée (MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, 1945). Il ressort que, quoi qu’il en soit (que la pensée précède la parole ou inversement), il existe un lien irréductible entre langage et pensée. D’où, peut-être, le fait que le terme grec logos signifie tout à la fois discours, langage, raison, voire science. Aussi, soigner son discours, c’est se donner une chance de soigner sa pensée.

- L’importance de la forme du discours. Mais attention, un discours ne doit pas être réduit à sa forme. Méfions-nous des sophistes ! (PLATON) Un discours bien mené contribue à la recherche de la vérité. Contre les pratiques des orateurs mais surtout plus particulièrement des sophistes, qui ne se soucient pas de la vérité, Platon propose le modèle du dialogue socratique (la maïeutique). On en voit en pratique un exemple dans notre texte (txt.5 – Gorgias).

Texte 1 – Platon, Théétète, 189e-190a (368 avt J.-C.)

« Socrate : Appelles-tu pensée ce que j’appelle de ce nom ?

Théétète : Qu’appelles-tu de ce nom ?

Socrate : Un discours que l’âme se tient tout au long à elle-même sur les objets qu’elle examine. C’est en homme qui ne sait point que je t’expose cela. C’est ainsi, en effet, que je me figure l’âme en son acte de penser. Ce n’est pas autre chose, pour elle, que dialoguer, s’adresser à elle-même les questions et les réponses, passant de l’affirmation à la négation. Quand elle a, soit dans un mouvement plus ou moins lent, soit même dans un élan plus rapide, défini son arrêt ; que, dès lors, elle demeure constante en son affirmation et ne doute plus, c’est là ce que nous posons être, chez elle, opinion. Si bien que cet acte de juger s’appelle pour moi discourir, et l’opinion, un discours exprimé, non certes devant un autre et oralement, mais silencieusement et à soi-même. »

Texte 2 – John Locke, Essai sur l’entendement humain, 1689 (livre III, ch.2)

« L’homme a des pensées fort diverses et d’autres pourraient comme lui en tirer plaisir et profit ; mais toutes demeurent en son sein invisibles et cachées aux autres et ne peuvent d’elles-mêmes devenir manifestes. Les avantages et les bénéfices de la vie sociale sont inaccessibles sans communication des pensées ; aussi a-t-il fallu que l’homme trouve des signes sensibles externes permettant de faire connaître aux autres les idées invisibles dont sont constituées ses pensées. À cette fin rien n’est plus adapté, par leur fécondité aussi bien que leur brièveté, que les sons articulés que l’homme s’est trouvé capable de créer avec tant de facilité et de variété. […] Les gens se servent de ces marques soit pour enregistrer leurs propres pensées et soulager ainsi leur mémoire, soit pour “extérioriser” leurs idées et les exposer à la vue d’autrui. Les mots, dans leur signification primaire ou immédiate, ne tiennent lieu de rien d’autre que des idées dans l’esprit de celui qui s’en sert, quels que soient l’imperfection et le manque de soin avec lesquels des idées sont tirées des choses qu’elles sont supposées représenter. Quand un homme parle à un autre, c’est pour être compris ; et le but de la parole est que ces sons puissent comme des marques faire connaître des idées à l’auditeur. […] On ne peut faire de ses mots le signe de qualités dans les choses ou de conceptions dans l’esprit d’un autre, alors qu’on n’en a en soi aucune conception ; tant qu’on n’a pas d’idées en propre, on ne peut supposer qu’elles correspondent aux conceptions de quelqu’un d’autre ni utiliser un signe à leur place ; autrement ce seraient les signes d’on-ne-sait-quoi, ce qui revient en fait à être le signe de rien. Inversement, quand on se représente l’idée d’autrui par l’une des siennes et qu’on s’accorde avec autrui pour lui donner le même nom, c’est toujours sa propre idée que l’on nomme et pas une idée qu’on n’a pas. »

Texte 3 – Hegel, Philosophie de l’esprit, 1817

« C’est dans les mots que nous pensons. Nous n’avons conscience de nos pensées déterminées et réelles que lorsque nous leur donnons la forme objective, que nous nous les différencions de notre intériorité, et par suite, nous les marquons d’une forme externe, mais d’une forme qui contient aussi le caractère de l’activité interne la plus haute. C’est le son articulé, le mot, qui seul nous offre une existence où l’externe et l’interne sont si intimement unis. Par conséquent, vouloir penser sans les mots, c’est une tentative insensée. Et, il est également absurde de considérer comme un désavantage et comme un défaut de la pensée cette nécessité qui lie celle-ci au mot. On croit ordinairement, il est vrai, que ce qu’il y a de plus haut, c’est l’ineffable. Mais c’est là une opinion superficielle et sans fondement ; car en réalité, l’ineffable, c’est la pensée obscure, la pensée à l’état de fermentation, et ce qui ne devient clair que lorsqu’elle trouve le mot. Ainsi le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Sans doute on peut se perdre dans un flux de mots sans saisir la chose. Mais la faute en est à la pensée imparfaite, indéterminée et vide, elle n’en est pas au mot. »

Texte 4 – Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 1945

« La pensée n’est rien d’« intérieur », elle n’existe pas hors du monde et hors des mots. Ce qui nous trompe là-dessus, ce qui nous fait croire à une pensée qui existerait pour soi avant l’expression, ce sont les pensées déjà constituées et déjà exprimées que nous pouvons rappeler à nous silencieusement et par lesquelles nous nous donnons l’illusion d’une vie intérieure. Mais en réalité ce silence prétendu est bruissant de paroles, cette vie intérieure est un langage intérieur. La pensée « pure » se réduit à un certain vide de la conscience, à un vœu instantané. L’intention significative nouvelle ne se connaît elle-même qu’en se recouvrant de significations déjà disponibles, résultat d’actes d’expression antérieurs. Les significations disponibles s’entrelacent soudain selon une loi inconnue, et une fois pour toutes un nouvel être culturel a commencé d’exister. La pensée et l’expression se constituent donc simultanément. »

Texte 5 – Platon, Gorgias, vers -390

SOCRATE – (…) Dis‑nous quelle est cette chose que tu prétends être pour les hommes le plus grand des biens et que tu te vantes de produire.

GORGIAS – C’est celle qui est réellement le bien suprême, Socrate, qui fait que les hommes sont libres eux‑mêmes et en même temps qu’ils commandent aux autres dans leurs cités respectives.

SOCRATE – Que veux‑tu donc dire par là ?

GORGIAS – Je veux dire le pouvoir de persuader par ses discours les juges au tribunal, les sénateurs dans le Conseil, les citoyens dans l’assemblée du peuple et dans toute autre réunion qui soit une réunion de citoyens. Avec ce pouvoir, tu feras ton esclave du médecin, ton esclave du pédotribe*, et, quant au fameux financier, on reconnaîtra que ce n’est pas pour lui qu’il amasse de l’argent, mais pour autrui, pour toi qui sais parler et persuader les foules.

SOCRATE — A présent, Gorgias, il me paraît que tu as montré d’aussi près que possible quelle est pour toi la rhétorique, et, si je comprends bien, ton idée est que la rhétorique est l’ouvrière de la persuasion et que tous ses efforts et sa tâche essentielle se réduisent à cela. Pourrais-tu en effet soutenir que son pouvoir aille plus loin que de produire la persuasion dans l’âme des auditeurs ?

GORGIAS – Nullement, Socrate, et tu me parais l’avoir bien définie, car telle est bien sa tâche essentielle.

SOCRATE – Écoute‑moi, Gorgias ; je veux que tu saches, comme j’en suis persuadé moi-même, que, s’il y a des gens qui en conversant ensemble soient jaloux de se faire une idée claire de l’objet du débat, je suis moi-même un de ceux‑là, et toi aussi, je pense.

GORGIAS – A quoi tend ceci, Socrate ?

SOCRATE – Je vais te le dire : Cette persuasion dont tu parles, qui vient de la rhétorique, qu’est‑elle au juste et sur quoi porte‑t‑elle ? Je t’avoue que je ne le vois pas bien nettement, bien que je soupçonne ce que tu penses et de sa nature et de son objet ; mais je ne t’en demanderai pas moins quelle est, à ton jugement, cette persuasion produite par la rhétorique et à quels objets tu crois qu’elle s’applique.

(…)

SOCRATE – Eh bien, à propos de la rhétorique, dis‑moi, crois‑tu qu’elle soit seule à créer la persuasion ou si d’autres arts la produisent également ? Je m’explique. Quand on enseigne une chose, quelle qu’elle soit, persuade‑t‑on ce qu’on enseigne, oui ou non ?

GORGIAS – Oui, Socrate, on le persuade très certainement.

SOCRATE – Revenons maintenant aux arts dont nous parlions tout à l’heure. L’arithmétique ne nous enseigne‑t‑elle pas ce qui se rapporte au nombre, ainsi que l’arithméticien ?

GORGIAS – Certainement.

SOCRATE – Donc elle persuade aussi.

GORGIAS – Oui.

SOCRATE – C’est donc aussi une ouvrière de persuasion que l’arithmétique ?

GORGIAS – Évidemment.

SOCRATE – Par conséquent, si l’on nous demande de quelle persuasion et à quoi elle s’applique, nous répondrons, je pense, d’une persuasion qui enseigne la grandeur du nombre, soit pair, soit impair. De même pour les autres arts que nous avons mentionnés tout à l’heure, nous pourrions montrer qu’ils produisent la persuasion, quel genre de persuasion et à propos de quoi. N’est‑ce pas vrai ?

GORGIAS – Si.

SOCRATE – Par conséquent la rhétorique n’est pas la seule ouvrière de persuasion.

GORGIAS – Tu dis vrai.

SOCRATE – Puis donc qu’elle n’est pas la seule à produire cet effet et que d’autres arts en font autant, nous sommes en droit (…) de demander encore à notre interlocuteur de quelle persuasion la rhétorique est l’art et à quoi s’applique cette persuasion. Ne trouves-tu pas cette nouvelle question justifiée ?

GORGIAS – Si.

SOCRATE – Réponds‑moi donc, Gorgias, puisque tu es de mon avis.

GORGIAS – Je dis, Socrate, que cette persuasion est celle qui se produit dans les tribunaux et dans les autres assemblées, ainsi que je l’indiquais tout à l’heure, et qu’elle a pour objet le juste et l’injuste.

SOCRATE – Je soupçonnais bien moi-même, Gorgias, que c’était cette persuasion et ces objets que tu avais en vue. Mais pour que tu ne sois pas surpris si dans un instant je te pose encore une question semblable sur un point qui paraît clair et sur lequel je veux néanmoins t’interroger, je te répète qu’en te questionnant je n’ai d’autre but que de faire progresser régulièrement la discussion et que je ne vise point ta personne. Il ne faut pas que nous prenions l’habitude, sous prétexte que nous nous devinons, d’anticiper précipitamment nos pensées mutuelles, et il faut que toi-même tu fasses ta partie à ta manière et suivant ton idée.

GORGIAS – Ta méthode, Socrate, me paraît excellente.

SOCRATE – Alors continuons et examinons encore ceci. Y a‑t‑il quelque chose que tu appelles savoir ?

GORGIAS – Oui.

SOCRATE – Et quelque chose que tu appelles croire ?

GORGIAS – Certainement.

SOCRATE – Te semble‑t‑il que savoir et croire, la science et la croyance, soient choses identiques et différentes ?

GORGIAS – Pour moi, Socrate, je les tiens pour différentes.

SOCRATE – Tu as raison, et je vais t’en donner la preuve. Si l’on te demandait : « Y a‑t‑il, Gorgias, une croyance fausse et une vraie ? » tu dirais oui, je suppose.

GORGIAS – Oui.

SOCRATE – Mais y a‑t‑il de même une science fausse et une vraie ?

GORGIAS – Pas du tout.

SOCRATE – Il est donc évident que savoir et croire ne sont pas la même chose.

GORGIAS – C’est juste.

SOCRATE – Cependant ceux qui croient sont persuadés aussi bien que ceux qui savent.

GORGIAS – C’est vrai.

SOCRATE – Alors veux‑tu que nous admettions deux sortes de persuasion, l’une qui produit la croyance sans la science, et l’autre qui produit la science ?

GORGIAS – Parfaitement.

SOCRATE – De ces deux persuasions, quelle est celle que la rhétorique opère dans les tribunaux et les autres assemblées relativement au juste et à l’injuste ? Est‑ce celle d’où naît la croyance sans la science ou celle qui engendre la science ?

GORGIAS – Il est bien évident, Socrate, que c’est celle d’où naît la croyance.

SOCRATE – La rhétorique est donc, à ce qu’il paraît, l’ouvrière de la persuasion qui fait croire, non de celle qui fait savoir relativement au juste et à l’injuste ?

GORGIAS – Oui.

SOCRATE – A ce compte, l’orateur n’est pas propre à instruire les tribunaux et les autres assemblées sur le juste et l’injuste, il ne peut leur donner que la croyance. Le fait est qu’il ne pourrait instruire en si peu de temps une foule si nombreuse sur de si grands sujets.

GORGIAS – Assurément non.

SOCRATE — Allons maintenant, examinons la portée de nos opinions sur la rhétorique, car, pour moi, je n’arrive pas encore à préciser ce que j’en pense. Lorsque la cité convoque une assemblée pour choisir des médecins, des constructeurs de navires ou quelque autre espèce d’artisans, ce n’est pas, n’est‑ce pas, l’homme habile à parler que l’on consultera ; car il est clair que, dans chacun de ces choix, c’est l’homme de métier le plus habile qu’il faut prendre. Ce n’est pas lui non plus que l’on consultera, s’il s’agit de construire des remparts ou d’installer des ports ou des arsenaux, mais bien les architectes. De même encore, quand on délibérera sur le choix des généraux, l’ordre de bataille d’une armée, l’enlèvement d’une place forte, c’est aux experts dans l’art militaire qu’on demandera conseil, et non aux experts dans la parole. Qu’en penses-tu, Gorgias ? Puisque tu déclares que tu es toi-même orateur et que tu es capable de former des orateurs, il est juste que tu nous renseignes sur ce qui concerne ton art.

(…)

GORGIAS – Et quand il s’agit de faire un de ces choix dont tu parlais tout à l’heure, Socrate, tu vois que les orateurs sont ceux qui donnent leur avis en ces matières et qui font triompher leurs opinions.

SOCRATE – C’est aussi ce qui m’étonne, Gorgias, et c’est pourquoi je te demande depuis longtemps quelle est cette puissance de la rhétorique. Elle me paraît en effet merveilleusement grande, à l’envisager de ce point de vue.

GORGIAS — Que dirais‑tu, si tu savais tout, si tu savais qu’elle embrasse pour ainsi dire en elle-même toutes les puissances. Je vais t’en donner une preuve frappante. J’ai souvent accompagné mon frère et d’autres médecins chez quelqu’un de leurs malades qui refusait de boire une potion ou de se laisser amputer ou cautériser par le médecin. Or tandis que celui-ci n’arrivait pas à les persuader, je l’ai fait, moi, sans autre art que la rhétorique. Qu’un orateur et un médecin se rendent dans la ville que tu voudras, s’il faut discuter dans l’assemblée du peuple ou dans quelque autre réunion pour décider lequel des deux doit être élu comme médecin, j’affirme que le médecin ne comptera pour rien et que l’orateur sera préféré, s’il le veut. Et quel que soit l’artisan avec lequel il sera en concurrence, l’orateur se fera choisir préférablement à tout autre ; car il n’est pas de sujet sur lequel l’homme habile à parler ne parle devant la foule d’une manière plus persuasive que n’importe quel artisan. Telle est la puissance et la nature de la rhétorique. Toutefois, Socrate, il faut user de la rhétorique comme de tous les autres arts de combat

Exercice (texte 5 + texte de Cicéron vu en DS) : D’après vous, entre la rhétorique et la maïeutique, quelle est la méthode la plus puissante, celle qui apporte le plus de « pouvoir » ? Pourquoi ? Vous rédigerez un paragraphe argumenté de 15 à 20 lignes pour répondre à cette question.