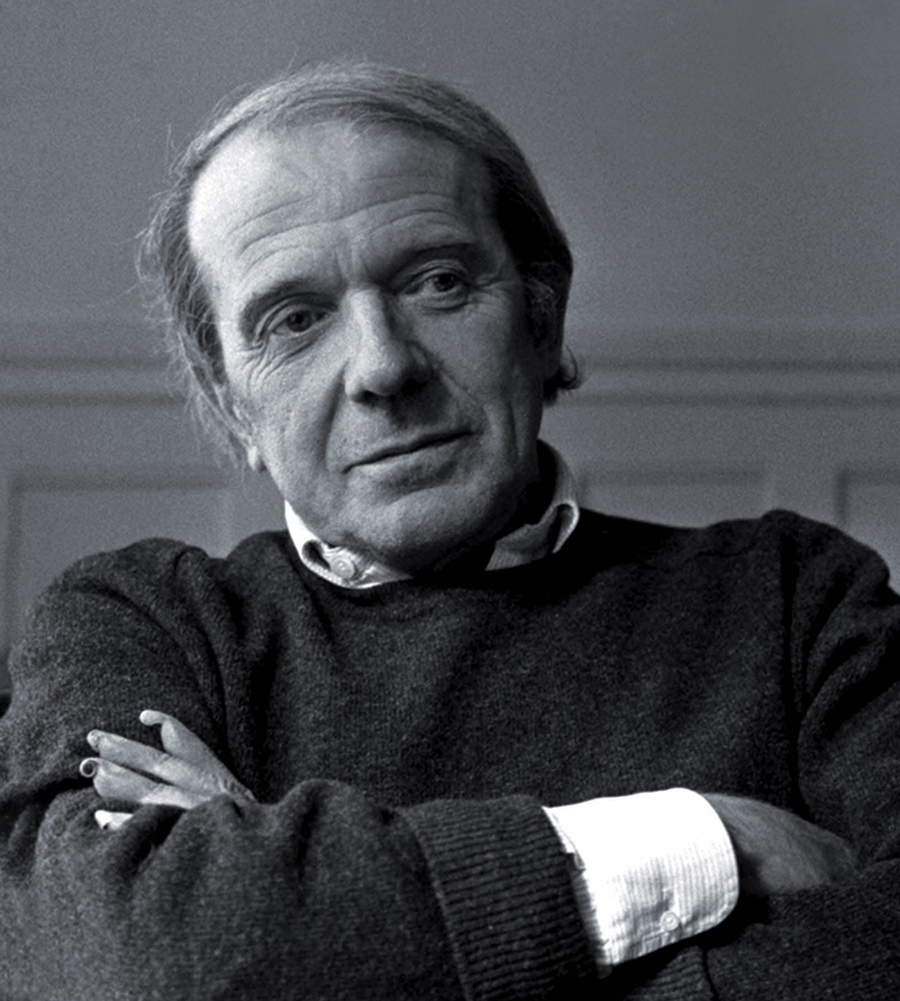

Gilles Deleuze, Critique et clinique, 1993

Chapitre I – La littérature et la vie

Écrire n’est certainement pas imposer une forme (d’expression) à une matière vécue. La littérature est plutôt du côté de l’informe, ou de l’inachèvement, comme Gombrowicz l’a dit et fait. Écrire est une affaire de devenir, toujours inachevé, toujours en train de se faire, et qui déborde toute matière vivable ou vécue. C’est un processus, c’est-à-dire un passage de Vie qui traverse le vivable et le vécu. L’écriture est inséparable du devenir : en écrivant, on devient-femme, on devient-animal ou végétal, on devient-molécule jusqu’à devenir-imperceptible. Ces devenirs s’enchaînent les uns aux autres suivant une lignée particulière, comme dans un roman de Le Clézio, ou bien coexistent à tous les niveaux, suivant des portes, seuils et zones qui composent l’univers entier, comme dans l’œuvre puissante de Lovecraft. Le devenir ne va pas dans l’autre sens, et l’on ne devient pas Homme, pour autant que l’homme se présente comme une forme d’expression dominante qui prétend s’imposer à toute matière, tandis que femme, animal ou molécule ont toujours une composante de fuite qui se dérobe à leur propre formalisation. La honte d’être un homme, y a-t-il une meilleure raison d’écrire ? Même quand c’est une femme qui devient, elle a à devenir-femme, et ce devenir n’a rien à voir avec un état dont elle pourrait se réclamer. Devenir n’est pas atteindre à une forme (identification, imitation, Mimésis), mais trouver la zone de voisinage, d’indiscernabilité ou d’indifférenciation telle qu’on ne peut plus se distinguer d’une femme, d’un animal ou d’une molécule : non pas imprécis ni généraux, mais imprévus, non-préexistants, d’autant moins déterminés dans une forme qu’ils se singularisent dans une population. On peut instaurer une zone de voisinage avec n’importe quoi, à condition d’en créer les moyens littéraires, comme avec l’aster d’après André Dhôtel. Entre les sexes, les genres ou les règnes, quelque chose passe1. Le devenir est toujours « entre » ou « parmi » : femme entre les femmes, ou animal parmi d’autres. Mais l’article indéfini n’effectue sa puissance que si le terme qu’il fait devenir est par lui-même dessaisi des caractères formels qui font dire le, la (« l’animal que voici » …). Quand Le Clézio devient-Indien, c’est un Indien toujours inachevé, qui ne sait pas « cultiver le maïs ni tailler une pirogue » : il entre dans une zone de voisinage plutôt qu’il n’acquiert des caractères formels2. De même, selon Kafka, le champion de nage qui ne savait pas nager. Toute écriture comporte un athlétisme, mais, loin de réconcilier la littérature avec les sports, ou de faire de l’écriture un jeu olympique, cet athlétisme s’exerce dans la fuite et la défection organiques : un sportif au lit, disait Michaux. On devient d’autant plus animal que l’animal meurt ; et, contrairement à un préjugé spiritualiste, c’est l’animal qui sait mourir et en a le sens ou le pressentiment. La littérature commence avec la mort du porc-épic, suivant Lawrence, ou la mort de la taupe, suivant Kafka : « nos pauvres petites pattes rouges tendues en un geste de tendre pitié ». On écrit pour les veaux qui meurent, disait Moritz3. La langue se doit d’atteindre à des détours féminins, animaux, moléculaires, et tout détour est un devenir mortel. Il n’y a pas de ligne droite, ni dans les choses ni dans le langage. La syntaxe est l’ensemble des détours nécessaires chaque fois créés pour révéler la vie dans les choses.

Écrire n’est pas raconter ses souvenirs, ses voyages, ses amours et ses deuils, ses rêves et ses fantasmes. C’est la même chose de pécher par excès de réalité, ou d’imagination : dans les deux cas c’est l’éternel papa-maman, structure œdipienne qu’on projette dans le réel ou qu’on introjette dans l’imaginaire. C’est un père qu’on va chercher au bout du voyage, comme au sein du rêve, dans une conception infantile de la littérature. On écrit pour son père-mère. Marthe Robert a poussé jusqu’au bout cette infantilisation, cette psychanalisation de la littérature, en ne laissant pas d’autre choix au romancier que Bâtard ou Enfant trouvé4. Même le devenir-animal n’est pas à l’abri d’une réduction œdipienne, du genre « mon chat, mon chien ». Comme dit Lawrence, « si je suis une girafe, et les Anglais ordinaires qui écrivent sur moi de gentils chiens bien élevés, tout est là, les animaux sont différents… vous détestez instinctivement l’animal que je suis »5. En règle générale, les fantasmes ne traitent l’indéfini que comme le masque d’un personnel ou d’un possessif : « un enfant est battu » se transforme vite en « mon père m’a battu ». Mais la littérature suit la voie inverse, et ne se pose qu’en découvrant sous les apparentes personnes la puissance d’un impersonnel qui n’est nullement une généralité, mais une singularité au plus haut point : un homme, une femme, une bête, un ventre, un enfant… Ce ne sont pas les deux premières personnes qui servent de condition à l’énonciation littéraire; la littérature ne commence que lorsque naît en nous une troisième personne qui nous dessaisit du pouvoir de dire Je (le « neutre » de Blanchot)6. Certes, les personnages littéraires sont parfaitement individués, et ne sont ni vagues ni généraux ; mais tous leurs traits individuels les élèvent à une vision qui les emportent dans un indéfini comme un devenir trop puissant pour eux : Achab et la vision de Moby Dick. L’Avare n’est nullement un type, mais au contraire ses traits individuels (aimer une jeune femme, etc.) le font accéder à une vision, il voit l’or, de telle manière qu’il se met à fuir sur une ligne de sorcière où il gagne la puissance de l’indéfini – un avare…, de l’or, encore de l’or… Il n’y a pas de littérature sans fabulation, mais, comme Bergson a su le voir, la fabulation, la fonction fabulatrice ne consiste pas à imaginer ni à projeter un moi. Elle atteint plutôt à ces visions, elle s’élève jusqu’à ces devenirs ou puissances.

On n’écrit pas avec ses névroses. La névrose, la psychose ne sont pas des passages de vie, mais des états dans lesquels on tombe quand le processus est interrompu, empêché, colmaté. La maladie n’est pas processus, mais arrêt du processus, comme dans le « cas Nietzsche ». Aussi l’écrivain comme tel n’est-il pas malade, mais plutôt médecin, médecin de soi-même et du monde. Le monde est l’ensemble des symptômes dont la maladie se confond avec l’homme. La littérature apparaît alors comme une entreprise de santé : non pas que l’écrivain ait forcément une grande santé (il y aurait ici la même ambiguïté que dans l’athlétisme), mais il jouit d’une irrésistible petite santé qui vient de ce qu’il a vu et entendu des choses trop grandes pour lui, trop fortes pour lui, irrespirables, dont le passage l’épuise, en lui donnant pourtant des devenirs qu’une grosse santé dominante rendrait impossibles7. De ce qu’il a vu et entendu, l’écrivain revient les yeux rouges, les tympans percés. Quelle santé suffirait à libérer la vie partout où elle est emprisonnée par et dans l’homme, par et dans les organismes et les genres ? C’est la petite santé de Spinoza, pour autant qu’elle dure, témoignant jusqu’au bout d’une nouvelle vision à laquelle elle s’ouvre au passage.

La santé comme littérature, comme écriture, consiste à inventer un peuple qui manque. Il appartient à la fonction fabulatrice d’inventer un peuple. On n’écrit pas avec ses souvenirs, à moins d’en faire l’origine ou la destination collectives d’un peuple à venir encore enfoui sous ses trahisons et reniements. La littérature américaine a ce pouvoir exceptionnel de produire des écrivains qui peuvent raconter leurs propres souvenirs, mais comme ceux d’un peuple universel composé par les émigrés de tous les pays. Thomas Wolfe « couche par écrit toute l’Amérique autant qu’elle peut se trouver dans l’expérience d’un seul homme »8. Précisément, ce n’est pas un peuple appelé à dominer le monde. C’est un peuple mineur, éternellement mineur, pris dans un devenir-révolutionnaire. Peut-être n’existe-t-il que dans les atomes de l’écrivain, peuple bâtard, inférieur, dominé, toujours en devenir, toujours inachevé. Bâtard ne désigne plus un état de famille, mais le processus ou la dérive des races. Je suis une bête, un nègre de race inférieure de toute éternité. C’est le devenir de l’écrivain. Kafka pour l’Europe centrale, Melville pour l’Amérique présentent la littérature comme l’énonciation collective d’un peuple mineur, ou de tous les peuples mineurs, qui ne trouvent leur expression que par et dans l’écrivain9. Bien qu’elle renvoie toujours à des agents singuliers, la littérature est agencement collectif d’énonciation. La littérature est délire, mais le délire n’est pas affaire du père-mère : il n’y a pas de délire qui ne passe par les peuples, les races et les tribus, et ne hante l’histoire universelle. Tout délire est historico-mondial, « déplacement de races et de continents ». La littérature est délire, et à ce titre joue son destin entre deux pôles du délire. Le délire est une maladie, la maladie par excellence, chaque fois qu’il érige une race prétendue pure et dominante. Mais il est la mesure de la santé quand il invoque cette race bâtarde opprimée qui ne cesse de s’agiter sous les dominations, de résister à tout ce qui écrase et emprisonne, et de se dessiner en creux dans la littérature comme processus. Là encore un état maladif risque toujours d’interrompre le processus ou devenir ; et l’on retrouve la même ambiguïté que pour la santé et l’athlétisme, le risque constant qu’un délire de domination ne se mélange au délire bâtard, et n’entraîne la littérature vers un fascisme larvé, la maladie contre laquelle elle lutte, quitte à la diagnostiquer en elle-même et à lutter contre elle-même. But ultime de la littérature, dégager dans le délire cette création d’une santé, ou cette invention d’un peuple, c’est-à-dire une possibilité de vie. Ecrire pour ce peuple qui manque… («pour» signifie moins « à la place de » que « à l’intention de »).

Ce que fait la littérature dans la langue apparaît mieux : comme dit Proust, elle y trace précisément une sorte de langue étrangère, qui n’est pas une autre langue, ni un patois retrouvé, mais un devenir-autre de la langue, une minoration de cette langue majeure, un délire qui l’emporte, une ligne de sorcière qui s’échappe du système dominant. Kafka fait dire au champion de nage : je parle la même langue que vous, et pourtant je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Création syntaxique, style, tel est ce devenir de la langue : il n’y a pas de création de mots, il n’y a pas de néologismes qui vaillent en dehors des effets de syntaxe dans lesquels ils se développent. Si bien que la littérature présente déjà deux aspects, dans la mesure où elle opère une décomposition ou une destruction de la langue maternelle, mais aussi l’invention d’une nouvelle langue dans la langue, par création de syntaxe. « La seule manière de défendre la langue, c’est de l’attaquer… Chaque écrivain est obligé de se faire sa langue… »10. On dirait que la langue est prise d’un délire, qui la fait précisément sortir de ses propres sillons. Quant au troisième aspect, il vient de ce qu’une langue étrangère n’est pas creusée dans la langue même sans que tout le langage à son tour ne bascule, ne soit porté à une limite, à un dehors ou un envers consistant en Visions et Auditions qui ne sont plus d’aucune langue. Ces visions ne sont pas des fantasmes, mais de véritables Idées que l’écrivain voit et entend dans les interstices du langage, dans les écarts de langage. Ce ne sont pas des interruptions du processus, mais des haltes qui en font partie, comme une éternité qui ne peut être révélée que dans le devenir, un paysage qui n’apparaît que dans le mouvement. Elles ne sont pas en dehors du langage, elles en sont le dehors. L’écrivain comme voyant et entendant, but de la littérature : c’est le passage de la vie dans le langage qui constitue les Idées.

Ce sont les trois aspects perpétuellement en mouvement chez Artaud : la chute des lettres dans la décomposition du langage maternel (R, T…) ; leur reprise dans une nouvelle syntaxe ou de nouveaux noms à portée syntaxique, créateurs d’une langue (« eTReTé ») ; les mots-souffles enfin, limite asyntaxique où tend tout le langage. Et Céline, nous ne pouvons pas nous empêcher de dire, si sommaire que nous le sentions : le Voyage ou la décomposition de la langue maternelle ; Mort à crédit et la nouvelle syntaxe comme une langue dans la langue ; Guignol’s Band et les exclamations suspendues comme limite du langage, visions et sonorités explosives. Pour écrire, peut-être faut-il que la langue maternelle soit odieuse, mais de telle façon qu’une création syntaxique y trace une sorte de langue étrangère, et que le langage tout entier révèle son dehors, au-delà de toute syntaxe. Il arrive qu’on félicite un écrivain, mais lui sait bien qu’il est loin d’avoir atteint la limite qu’il se propose et qui ne cesse de se dérober, loin d’avoir achevé son devenir. Écrire, c’est aussi devenir autre chose qu’écrivain. A ceux qui lui demandent en quoi consiste l’écriture, Virginia Woolf répond : qui vous parle d’écrire ? L’écrivain n’en parle pas, soucieux d’autre chose.

Si l’on considère ces critères, on voit que, parmi tous ceux qui font des livres à intention littéraire, même chez les fous, très peu peuvent se dire écrivains.

- Cf. André Dhôtel, Terres de mémoire, Ed. Universitaires (sur un devenir-aster dans La Chronique fabuleuse, p. 225).

- Le Clézio, Haï, Flammarion, p. 5. Dans son premier roman, Le procès-verbal, Folio-Gallimard, Le Clézio présentait de manière presque exemplaire un personnage saisi dans un devenir-femme, puis un devenir-rat, puis un devenir-imperceptible où il s’efface.

- Cf. J.-C. Bailly, La légende dispersée, anthologie du romantisme allemand, 10-18, p. 38.

- Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman, Grasset.

- Lawrence, Lettres choisies, Plon, II, p. 237.

- Blanchot, La part du feu, Gallimard, p. 29-30, et L’entretien infini, p. 563-564 : «Quelque chose arrive (aux personnages), qu’ils ne peuvent ressaisir qu’en se désaisissant de leur pouvoir de dire Je. » La littérature semble ici démentir la conception linguistique, qui trouve dans les embrayeurs, et notamment dans les deux premières personnes, la condition même de l’énonciation.

- Sur la littérature comme affaire de santé, mais pour ceux qui n’en ont pas ou n’ont de santé que fragile, cf. Michaux, postface à « Mes propriétés », in La nuit remue, Gallimard. Et Le Clézio, Haï, p. 7 : « Un jour, on saura peut-être qu’il n’y avait pas d’art, mais seulement de la médecine. »

- André Bay, préface à Thomas Wolfe, De la mort au matin, Stock.

- Cf. les réflexions de Kafka sur les littératures dites mineures, Journal, Livre de poche, p. 179-182 et celles de Melville sur la littérature américaine, D’où viens-tu, Hawthorne ?, Gallimard, p. 237-240.

- Proust, Correspondance avec Madame Strauss, Lettre 47, Livre de poche, p. 110-115 («il n’y a pas de certitudes, même grammaticales… »).